Organizando viejos archivos, «papelitos», documentos, fotografías y libros viejos (ejercicio muy acostumbrado en esta época del año), me encontré un texto que atesoro hace bastante tiempo, un regalo de una persona muy amada. Al leerlo de nuevo, me es inevitable compartirlo con quienes son sensibles al acto artístico fotográfico y al acto creativo de la Vida como Obra.

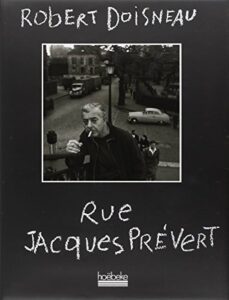

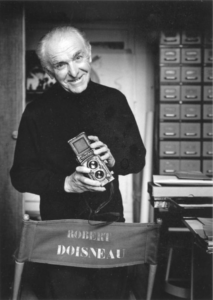

Tengo un pensamiento constante en mi cabeza, y es la pregunta por las relaciones, por los seres afines, los cercanos o lejanos, por aquellos que comparten un gusto, una pasión, o un instante en nuestro tiempo. Es por ello que al leer este retrato me conmovió profundamente el cruce de dos grandes artistas: El fotógrafo francés Robert Doisneau y el escritor, poeta y guionista, Jacques Prévert.

Jacques Prévert escribe un retrato sobre el fotógrafo, quien a su vez, retrató magistralmente al escritor en sus fotografías. Precioso juego de espejos y del arte del encuentro. La fotografía como metáfora vívida de la memoria.

El cazador de imágenes, el cazador y la presa, la captura y lo capturado. La confianza para dejarse ver en una relación.

Lo transcribo entonces y espero lo disfruten y les inspire sobre la vida, la fotografía, la escritura, y quizá también, la amistad.

RETRATO DE DOISNEAU

LA OSCURIDAD NO ES NUNCA UN PAISAJE DESIERTO

«Todo ser humano, fotógrafo sin saberlo, revela y elabora, en la cámara oscura de su propia memoria, las imágenes grabadas en el curso de la jornada: son imágenes rojas, iluminadas por el resplandor intenso de los años-luz, incluso cuando el velo de la noche desciende sobre el silencio del sueño o sobre el turbulento tumulto del insomnio. Entonces, sobre la placa fotosensible de su identidad, afloran vívidos los perfiles de las personas y de las cosas que lo han impresionado, fascinado o turbado, o que han desencadenado y liberado su hilaridad. De este modo, en sueños, los hechos más recientes se mezclan con los más remotos y constituyen una cadena de innumerables episodios: la película de la vida. En ocasiones se trata de una historia de amor, unas veces triste, otras alegre, desnuda como una mano o como el cuerpo amado; en ocasiones, sin embargo, se parece a una película de terror que, comparada con «el más terrorífico de los films de terror», haría pensar en un cuento para niños, para transformarse luego en una historia fantástica y extraña con personajes de seis colas y doce cabezas, de la que, en justicia, nos podríamos reír hasta que nos saltasen las lágrimas, pero ante la que, en realidad, nadie tendría el valor de reírse ni de llorar.

Luego, por fin, llega el despertar, con el desayuno que una desconocida vendedora de juegos de prestidigitación hace pasar bajo la puerta o, más a menudo, el doloroso sonido de las sirenas de las fábricas que construyen máquinas para matar, como en las más terribles y auténticas pesadillas de la realidad.

Completamente erguido, puesto en pie, el fotógrafo a su pesar e involuntario, el realizador desinteresado o benévolo de la película de la propia vida, concede una concatenación «mecánica» a sus propios sueños de felicidad y a sus pesadillas, los conecta, mediante complicados procesos, con la realidad. Y cuando la realidad del fotógrafo diletante es dolorosa y encuentra frente a un profesional, un «cazador de imágenes» que enfoca hacia él su despiadado objetivo, se cubre instintivamente los ojos con la mano, moviendo la cabeza con un gesto de rechazo, de positiva repulsa y negación: ¡propiedad privada, coto de caza, prohibida la entrada! Pero en Sologna afirman que los animales del bosque, que desprecian al cazador más que lo temen, sienten una cierta ternura hacia el cazador furtivo: no lo consideran un enemigo y, si pudieran elegir, preferirían que fuera éste quien pusiera fin a su destino.

Por la misma razón, quizás, el hombre que acaba de despertarse, pero que todavía está inmerso en las fascinantes visiones de las mil y una noches de sus sueños, cuando encuentra a Robert Doisneau, sonriente en la cruel y desnuda luz del extrarradio, responde instintivamente a su sonrisa o se limita a observarlo con divertida indiferencia a la par que le permite que lo retrate. No siente desconfianza alguna, porque intuye, oscura e instintivamente, que se encuentra en la dimensión del conocimiento y que quien lo retrata es un compañero de viaje, alguien que comparte con él una misma aventura: la vida.

Entonces, incluso en el rostro más curtido se enciende una luz, un destello de felicidad que se plasma en la fotografía que luego nos emociona, simplemente porque el propio fotógrafo estaba ya emocionado.

Y una vez más, asistimos al misterio de la cámara oscura y nos percatamos de que cada retrato, independientemente del talento y de la habilidad del pintor o del fotógrafo es, en un cierto sentido, inevitablemente un autorretrato.

Robert Doisneau conoce a fondo todas estas realidades y trabaja furtivamente, con ironía fraterna y comprensiva: sin rastro de orgullo o superioridad prepara sus espejitos para alondras, sitúa sus trampas de cazador furtivo y conjuga el verbo fotografiar siempre en el imperfecto de un modo y de un mundo absolutamente objetivos».

Jacques Prévert